小孔成像是一种古老而优雅的光学现象,最早可追溯至我国哲学家墨子在公元前四世纪的记载:“景到,在午有端,与景长。说在端”。这段话准确揭示了小孔成像的原理——光沿直线传播,穿过小孔的光束交叉后在另一侧形成倒立的像。由于无需透镜,小孔成像成为最基础的无透镜成像方式,避免了透镜畸变,并具备无限景深和宽广视场等独特优势,因而在光学发展史上占有重要地位。从针孔相机到文艺复兴时期的艺术创作,再到现代课堂上的演示实验,小孔成像一直是光学启蒙的重要工具,也在难以制备透镜的波段(如X射线)中提供了简洁高效的成像方案。

然而,由于针孔的空间选择性会大幅限制进入光量,小孔成像通常需要依赖高灵敏度的探测器阵列,因此长期局限于可见光波段。同时,成像分辨率和光通量之间存在相互制约的关系,往往需要根据实际情况优化孔径大小,实现成像效果的综合权衡。若能突破这些限制,将小孔成像拓展到其他光谱范围,尤其是中红外等难以制造高质量透镜的波段,不仅可绕开复杂的光学设计与加工限制,还能兼具大景深、宽视场和低像差等优势,并可与计算成像结合,实现多模态调控和功能扩展,展现出重要的科研价值和广阔的应用前景。

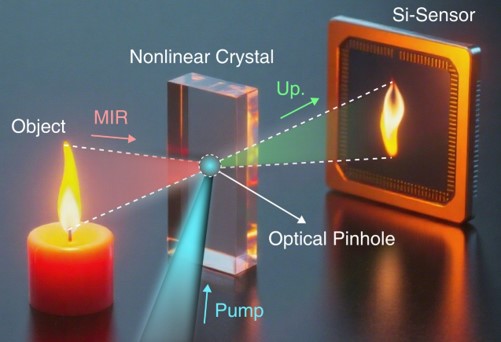

为此,曾和平教授与黄坤研究员团队提出了一种中红外非线性小孔成像新方法。该方法创新结合了小孔成像原理与上转换探测技术,既发挥了红外上转换成像的高灵敏优势,又规避了传统透镜成像系统的物理限制,从而实现了兼具宽视场、大景深、高灵敏的中红外成像性能。在该方案中,成像小孔并非物理孔径,而是由非线性晶体中的近红外泵浦光形成的虚拟光学孔径,能够同时作为小孔成像的空间滤波器和非线性转换的泵浦源(见图1)。相较于传统基于透镜的中红外上转换成像,所提出的方案具有更大的成像覆盖范围,实现了超过35厘米的景深和6厘米的视场,而且,得益于同步泵浦脉冲的超短时间门控,该系统实现了基于时间飞行法的反射式三维成像,能够在中红外极低照度下(约1.5光子/脉冲)获取精细的深度信息。进一步地,研究人员还展示了基于三角测量法的透射式深度可分辨成像,即使在被动照明下也能快速恢复目标场景的三维深度信息,可为工业检测、红外传感和机器视觉等领域提供了新型红外成像手段。

值得一提的是,所实现的非线性光学孔径具备高度灵活性与精确可调性,可通过操纵泵浦光的空间能量分布实现成像性能的优化。未来,还可以在泵浦光中引入空间光调制器以实现孔径的自适应动态调控,以及采用多孔编码策略提升光通量并减少弱光环境下的图像采集时间。另外,该非线性小孔成像设计具有良好的波段兼容性,可进一步扩展至其它非线性介质,从而实现远红外或太赫兹波段的无透镜成像,以满足难以制备无像差透镜和对大景深成像有迫切需求的应用场景。

该项成果于近日在线发表于Optica上,华东师范大学为第一完成单位,博士研究生李雅楠为第一作者,黄坤研究员和曾和平教授为共同通讯作者。相关工作得到了科技部、基金委、上海市科委、重庆市科技局与华东师范大学的共同资助。

图1:中红外非线性小孔成像概念示意图