华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室、精密光谱科学与技术高等研究院王少伟教授团队联合芬兰阿尔托大学孙志培教授针对超薄金属无法支持Tamm等离极化激元(Tpp)激发问题,提出广义Tamm等离极化激元(generalized Tamm plasmon polariton,GTPP)新机制,实现了超薄金属中的GTPP激发,研究成果以“Excitation of Tamm Plasmon Polariton in Ultra-thin Metals”为题发表在Science Advances上。华东师范大学为第一完成单位,硕士生张江伟和博士生王鹏森为共同第一作者,王少伟教授和芬兰阿尔托大学孙志培教授为共同通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重大仪器专项、上海市市级科技重大专项等项目的资助。

图1 Science Advances在线刊发研究团队最新研究成果

过去的十几年里,TPP因其独特的局域特性和可操纵性,可以通过结构参数精确控制TPP的界面光场,为在纳米尺度上的光操控提供了一个多功能工具,在生物传感器、热辐射源、光电探测器等应用领域有着巨大的应用潜力。然而,尽管TPP具有这些显著优势,它们在光子器件中的实际应用仍然面临一些挑战。其中一个关键的挑战在于传统方法难以在超薄金属膜(尤其是厚度小于10nm)中有效激发TPP。

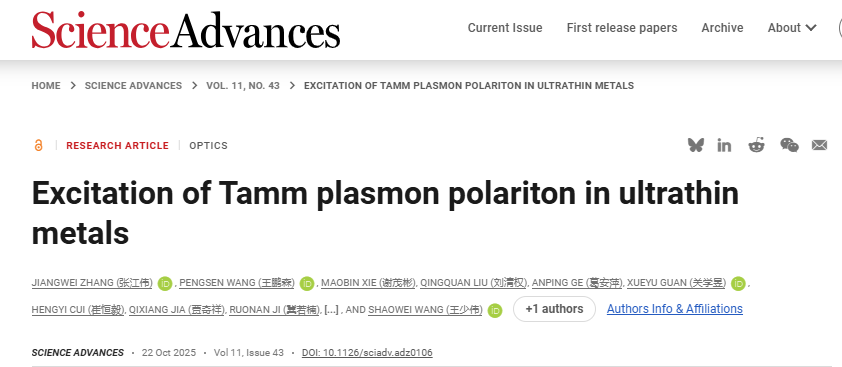

针对超薄金属层无法支持TPPs激发的问题,研究团队提出了一种在超薄金属膜中引入低损耗布拉格反射镜(DBR)补偿层构成超界面(metainterface),从而实现了GTPP有效激发的新方法。具体来说,当金属厚度过薄时,金属表面反射率远小于顶部DBR,不再满足传统TPPs的激发条件,当光从DBR侧入射时,结构将表现接近DBR的反射率。如果通过构造另一个DBR作为补偿层用于调制超薄金属的界面反射,则超薄金属与补偿层可视为一个等效界面。由于补偿层的引入,显著改变了金属界面的反射系数,在超薄金属膜中实现了广义的TPPs窄带共振。

图2 基于超薄金属膜的 GTPP设计策略

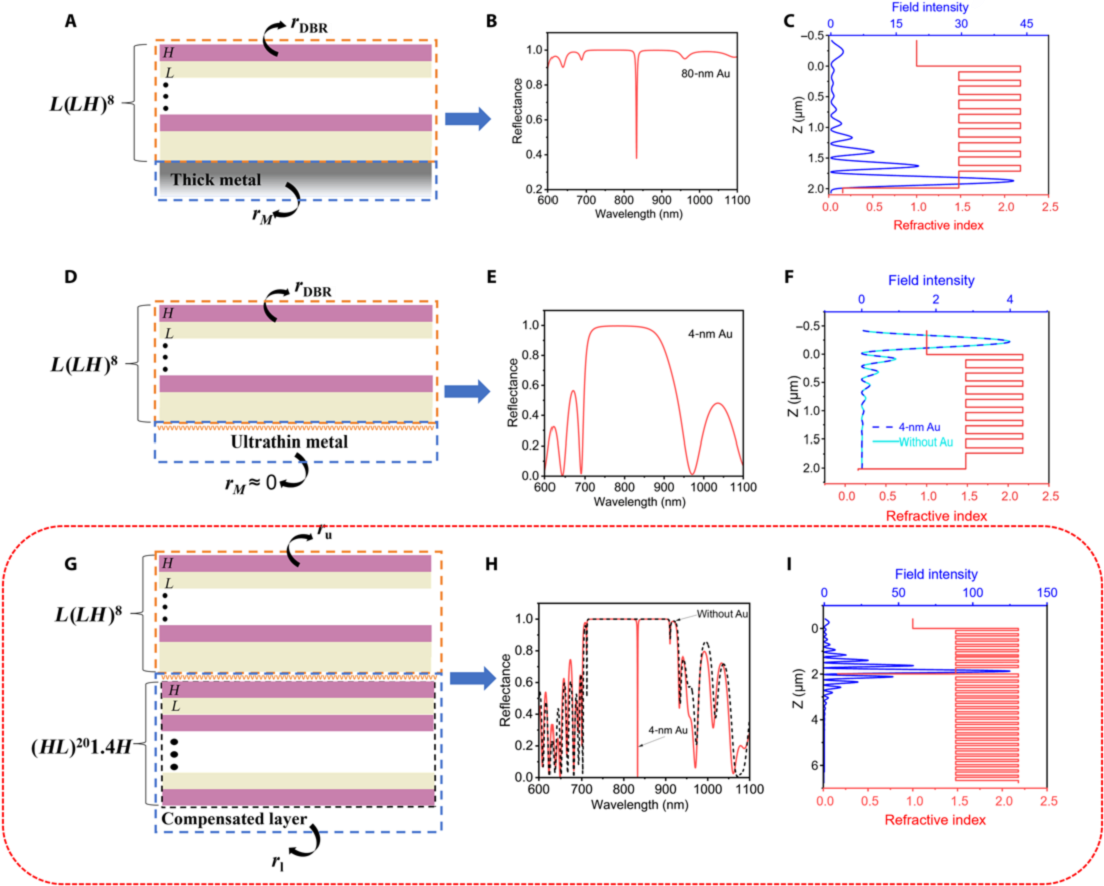

图3 超薄金属结构中GTPP激发的示意图与光谱特性

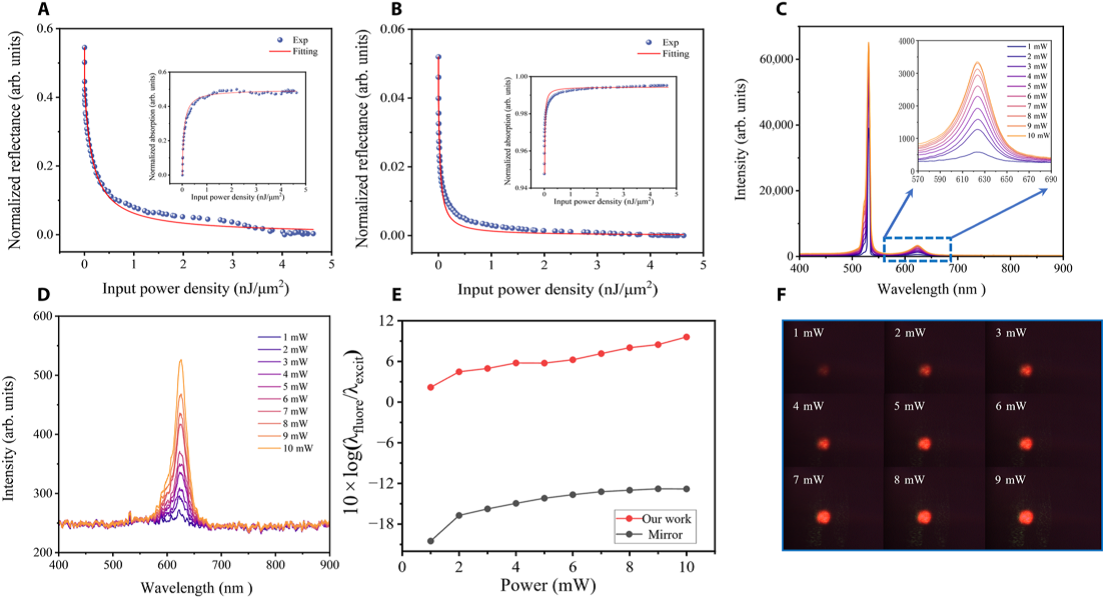

为验证该方法的有效性,研究团队设计并制备了 14个窄带吸收片上集成芯片。实验结果显示,与未激发GTPP的传统结构相比,该器件可将窄带反饱和吸收阈值显著降低124.7倍至 7.7×10⁻⁵ nJ/μm²,并展示出可将激发荧光后残留的强大激光干扰显著消除的能力,从而使荧光测量中对激光杂光的消光能力提升两个数量级,可作为高性能Notch filter使用。该研究不仅通过超界面的构筑显著增强了超薄金属膜中的光–物质相互作用,也拓展了TPP的理论框架与实际应用前景。

图4 基于GTPP器件的非线性吸收特性与杂散激光抑制

在未来,该机制在荧光光谱、显微拉曼光谱、激光共聚焦荧光等精密光学仪器中具备广泛应用潜力,可有效抑制残余激光干扰,显著提升系统信噪比与测量精度,为高性能光谱分析与成像提供新的技术支撑。此外,得益于其强局域电场增强特性,该结构还可显著提高生化与环境传感器的检测灵敏度,实现微量物质的高精度探测等。

论文原文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz0106