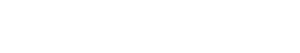

近日,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室、精密光谱科学与技术高等研究院张文斌研究员、倪宏程研究员、吴健教授科研团队联合上海交通大学何峰教授团队在量子溶剂化与分子波函数空间分布研究方面取得突破性进展。研究团队发展了一种基于光电子动量谱成像的光学探测方法,首次在实验上实现了对分子波函数空间分布的直观“成像”,观测到不同质量的分子在极端低温量子环境下的“定域”与“离域”行为,揭示了单个分子在超流氦纳米液滴中的波函数空间分布特性,为在量子溶剂环境中探究和调控分子的量子行为提供了全新视角和实验手段。研究成果以“Localization and Delocalization of a Single Molecule in a Helium Nanodroplet”为题,于2025年11月18日在线发表于物理学顶级期刊Physical Review Letters。论文被选为“编辑推荐”(Editors’ Suggestion),并被美国物理学会(APS)的在线杂志Physics以“Seeing a Molecule’s Quantum Shadow”(看见单分子的量子轮廓)为题进行了重点报道(Featured in Physics)。华东师范大学为第一完成单位,张文斌研究员、倪宏程研究员、吴健教授以及上海交通大学何峰教授为论文共同通讯作者,博士研究生叶政君和硕士研究生侯豪迈为论文共同第一作者。

图1.《物理评论快报》刊发华东师大吴健教授科研团队最新研究成果。

早在一个世纪以前的1924年,物理学家路易·德布罗意(Louis de Broglie)就提出了著名的物质波假说,指出微观粒子不仅具有粒子性,还具有波动性。这一革命性的观点随后成为了量子力学的基石之一,即粒子的状态由波函数描述。理论上,波函数的空间分布(即粒子在空间中出现的概率幅)与空间势场分布、粒子的质量以及其所处的环境温度密切相关。然而,尽管量子力学理论已经建立了百年,想要通过实验直接确定波函数的空间分布及其与环境的相互关系却极具挑战性。这是因为量子系统本身极其脆弱,且微观粒子与周围环境(如溶剂分子)的相互作用十分复杂。在常规环境下,环境的热噪声和复杂的相互作用往往会掩盖粒子的量子特性,使得波函数的空间结构难以被直接观测。如何克服环境干扰,在实验上清晰地捕捉到分子波函数的空间尺寸形态,是一个世纪以来物理学家们一直追求的梦想。

图2.美国物理学会Physics杂志重点报道研究成果。

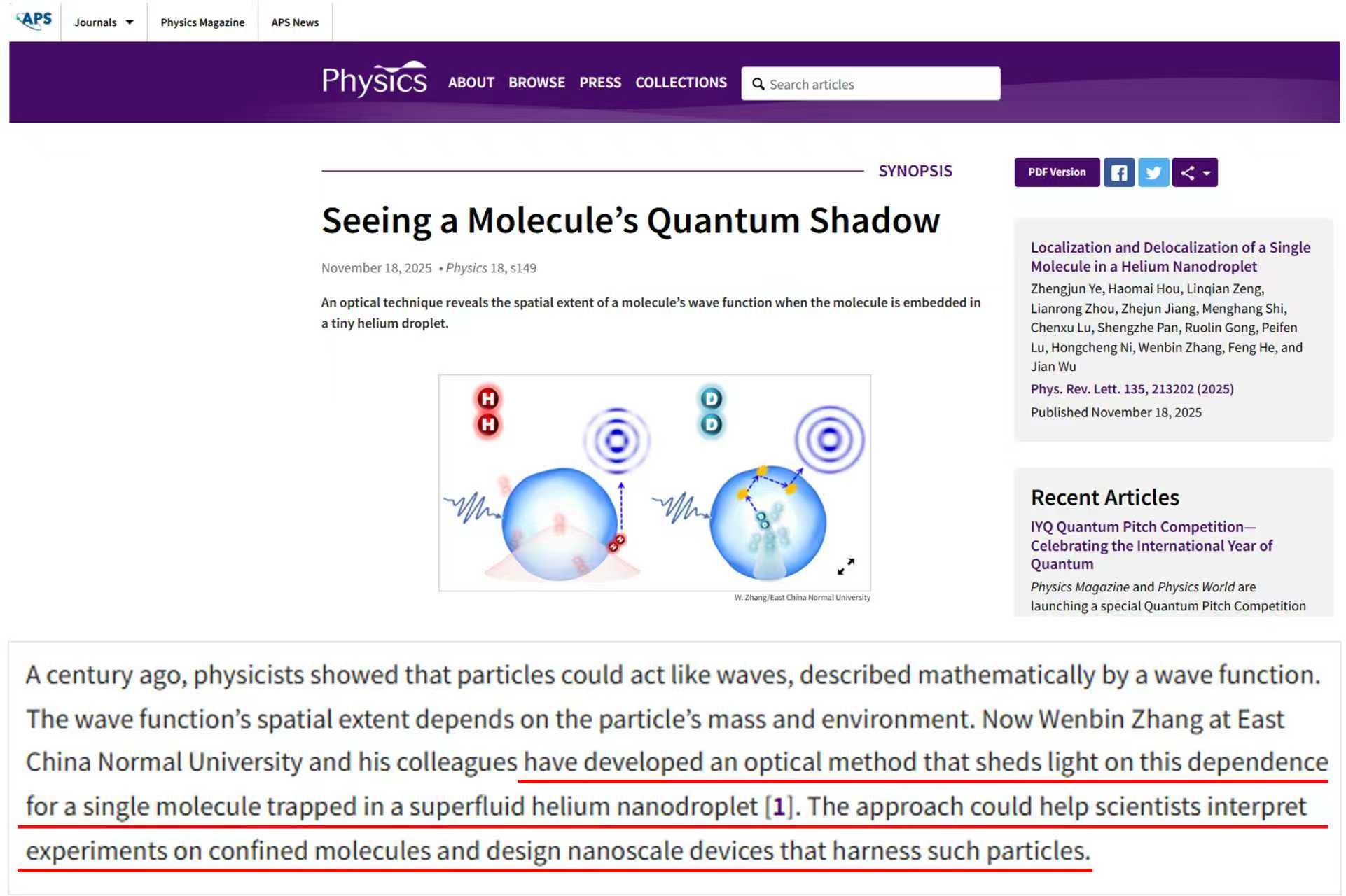

为了攻克这一难题,研究团队巧妙地利用超流氦纳米液滴作为理想的低温量子实验平台。超流氦纳米液滴具有低温(0.37 K)、无粘性、量子相干性强等特性,它能“包裹”外来分子或原子,形成量子溶剂化系统,用于研究量子限制效应、分子波函数的空间分布和溶质-溶剂相互作用的量子本质。在这种极端低温环境下,分子的热运动被极大地抑制,其德布罗意波长显著增加,从而使得波函数的量子效应更加显著。研究团队发展了一种全新的光学探测方法用于实验表征氦液滴中分子波函数的空间分布。实验中,利用飞秒强激光脉冲作用于包裹在氦液滴中的单个分子,诱导其发生阈上电离,并通过冷靶反冲离子动量谱仪精确测量逃逸出的光电子动量分布。实验的关键在于以光电子动量分布中的角向节点结构作为探针,精确区分出气相分子与液滴内分子所发出的光电子信号,通过比较两者节点结构的对比度,即可直接判断分子波函数在液滴中的空间局域程度。研究团队选取了氢分子H2及其同位素氘分子D2作为研究对象,将它们分别掺杂到平均尺寸约2 nm的氦液滴中。实验结果直观地展示了不同分子波函数的空间分布差异。对于最轻的氢分子,在0.37 K低温下,其波函数延展范围(约2.02 nm)与氦液滴的尺寸相当。这意味着氢分子像波一样弥散(离域)在整个液滴中。因此,被电离出的电子在逃逸过程中有可能几乎不受到周围氦原子的散射干扰,在动量谱上留下了清晰锐利的节点结构。相比之下,质量较重的氘分子波函数空间分布更窄,被紧紧束缚(定域)在液滴内部的势阱中。这导致光电子必须穿越厚厚的液氦层才能逃逸,途中经历了与周围氦环境强烈的多重散射。这些散射效应导致的角动量交换“模糊”了信号,导致动量谱中的节点结构消失。此外,实验发现,氦液滴中单分子的定域或离域行为可以通过改变液滴尺寸和分子质量实现精准调控。

图3.实验测得的光电子动量分布。(a)-(c) 实验观测到的气相环境中的氢气分子,氦纳米液滴中的氢气分子和氘气分子对应的二维光电子动量谱。(d)-(i) 与上述分子相关的各阶光电子角分布实验数据及数值模拟结果。

该研究工作不仅在实验上验证了一个世纪前关于物质波空间分布与质量、温度相关性的理论预言,更重要的是发展了一种能够直观“看见”并区分微观粒子在受限量子环境中“定域”与“离域”状态的实验手段。这一成果为理解纳米尺度下的量子溶剂化动力学提供了全新的视角,也为量子限制系统、量子隧道效应、波粒二象性提供可调控平台。正如Physics杂志的评论文章所指出的,该工作“发展了一种光学方法,揭示了被囚禁在超流氦纳米液滴中的单分子的波函数空间依赖关系。该方法有助于科学家们更深入地解释受限分子的实验现象,并为未来设计和开发基于量子受限分子的新型纳米器件奠定了坚实基础”(“Now Wenbin Zhang at East China Normal University and his colleagues have developed an optical method that sheds light on this dependence for a single molecule trapped in a superfluid helium nanodroplet [1]. The approach could help scientists interpret experiments on confined molecules and design nanoscale devices that harness such particles.”[Physics 18, s149])。

Physics Magazine报道链接:

https://physics.aps.org/articles/v18/s149

论文原文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/lq3l-bxn7