中红外成像可获取目标辐射温度与化学成分等独特信息,在生物医学、材料科学及环境监测等领域具有广泛应用。长期以来,发展大视场、高分辨、高灵敏的中红外成像技术都是红外测控领域追求的目标,为满足高通量、低照度等极端场景的应用需求提供关键支撑。目前,中红外探测与成像器件受限于使用的窄带隙半导体材料,通常需要低温制冷抑制较为严重的暗电流与背景噪声,实现室温下高灵敏中红外成像仍颇具挑战。在此背景下,上转换探测技术应运而生,其通过非线性光学手段将红外信号高保真地转换至可见或近红外波段,从而可以充分利用高性能的硅基探测与操控器件,为实现室温中红外单光子测控提供了有效手段。

迄今,上转换探测技术已被成功应用于许多高性能红外成像场景,在探测灵敏度与成像帧频上展现出巨大优势。然而,上转换成像系统由于依赖于非线性转换,不可避免地受到频谱孔径限制,对于成像空间分辨率造成了显著影响,长期以来难以实现兼具大视场与高分辨的成像性能。特别是,为了获得高转换效率,上转换过程一般采用周期极化的非线性晶体。受限于当前制备工艺,在保证极化结构精准度与一致性的前提下,非线性介质的厚度仅在毫米量级。所获得的数值孔径极大限制了4f成像系统中空间频谱的工作带宽。因此,为了获得更高的空间分辨率,迫切需要深入发展上转换成像技术,从而突破现存非线性介质截面尺寸的物理限制。

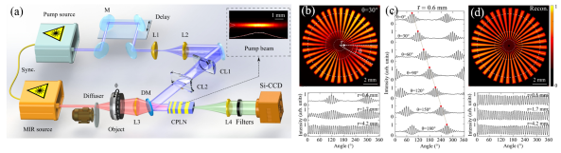

为此,黄坤研究员与曾和平教授团队提出了中红外非线性傅里叶叠层成像新方法,采用椭圆光束泵浦,充分利用非线性晶体的横向尺度,通过旋转傅里叶频谱域中的椭圆孔径,获取待测物体在各方向的空间高频分量,结合傅里叶叠层算法进行孔径合成,最终实现高分辨的中红外上转换成像,有效突破了传统方案中非线性晶体引入的孔径限制,获得了高达3.2×105的空间带宽积(即可分辨像元个数),比此前报道记录提高了至少一个量级。另外,研究人员还展示了单光子水平的超灵敏成像性能,入射红外光强仅为1 光子/脉冲/像素,实现了兼具大视场、高分辨、超灵敏的中红外单光子成像性能。

所发展的上转换成像技术实现了现有非线性介质难以达到的有效孔径尺寸,突破了中红外上转换成像分辨率受限的难题。未来,该技术可以拓展到其它缺乏高效成像手段的波长,通过选取合适的非线性介质有望实现长波红外或太赫兹谱段的高灵敏探测与高分辨成像。此外,结合先进光谱成像技术与计算成像算法,有望发展出空间-光谱-时间高分辨的多维中红外成像架构,为生物、材料、化学等领域提供获取大通量红外信息的新手段。

该项成果于近日在线发表在Optica上,华东师范大学为第一完成单位,博士生郑婷婷和韦焯航为共同第一作者,黄坤研究员和曾和平教授为共同通讯作者。相关工作得到了科技部、基金委、上海市科委、重庆市科技局与华东师大的共同资助。

论文链接:

https://opg.optica.org/optica/viewmedia.cfm?uri=optica-11-12-1716&html=true

图(a) 中红外傅里叶叠层上转换成像装置图; (b) 特定椭圆泵浦照明角度下的上转换成像结果; (c) 空间分辨率随着椭圆泵浦角度的变化关系; (d) 基于傅里叶叠层算法重构的高分辨中红外成像。