光声显微成像是一项利用非电离光子和低散射超声进行成像的关键技术,在众多科学和工程领域具有重要的应用意义。这种技术通过光吸收引起的热生成来生成声波,从而揭示分子和细胞结构,具有普遍的光学吸收对比、深度穿透能力以及无标记成像的特点。然而,由于生物组织折射率的不均匀性,光波在传播过程中会发生畸变,导致光学像差的形成。这种像差不仅降低了焦点的强度,还会使焦点尺寸增大,从而影响图像的清晰度和分辨率。因此,在光声显微成像中,光学像差的存在不可避免地导致成像信噪比和分辨率随着成像深度的增加而降低,这对高质量成像提出了巨大挑战。尽管传统的自适应光学技术可以有效补偿像差,但由于光声成像采用超声检测模式,这些技术在光声显微成像系统中的应用存在不适配的问题。

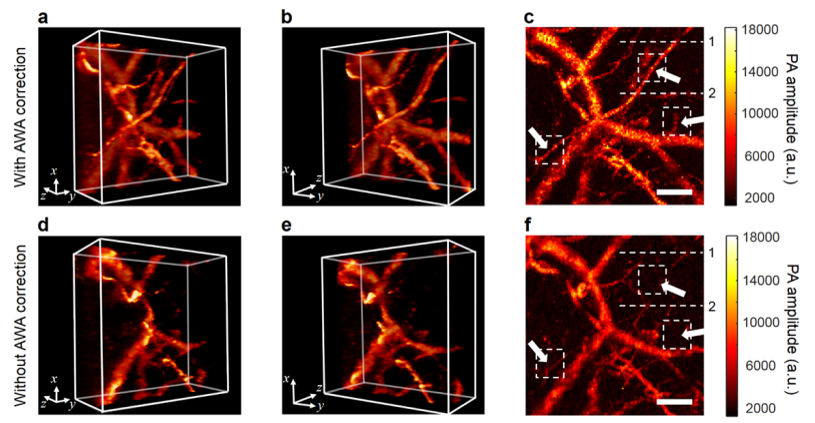

针对当前研究状况,张诗按课题组开发了一套新型的波前自适应光声显微成像系统。该系统利用声学反馈来校正光声成像中由组织引起的光学像差。具体而言,系统通过使用贪婪算法动态地逐点优化在空间光调制器上显示的相位图,对组织引起的像差进行了点对点的动态补偿。通过这种方法,显微成像系统能够在不依赖光学波前测量的情况下,有效地补偿组织内的光学像差,从而实现深度成像。实验中,研究团队对活体斑马鱼胚胎和小鼠耳朵进行了成像,结果表明,该系统能够显著提高信号强度和横向分辨率,揭示出传统光声显微无法识别的微细结构。具体来说,自适应光声显微成像技术能够展示小鼠耳朵中的微血管结构,以及斑马鱼胚胎的脊髓等细节。

研究团队期待该搭载波前自适应模块的光声显微系统在活体成像领域发挥作用,成为准弹道光区域内无标记光学成像的重要工具。这项研究成果不仅展示了在深度成像中补偿光学像差的有效性,还为在体生物医学成像提供了新的技术途径。该研究成果以华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室为第一单位发表于Optica (2024)。

论文链接:

https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-11-2-214&id=546305

图1 波前自适应光声显微成像系统在进行像差修正后所得到的小鼠耳朵成像。