中红外高速成像是实现运动目标追踪、瞬态物理过程解析以及复杂动力学系统研究的关键技术,广泛应用于燃烧诊断、材料加工和医学成像等领域。然而,受限于中红外探测器在像元规模、读出速度和探测灵敏度等方面的技术瓶颈,现有的大面阵中红外探测器难以兼顾高空间分辨率与高帧率,严重制约了其在快速变化或不可重复过程中的实时观测能力。因此,在保持高阵列规模的同时提升中红外成像帧频,已成为该领域亟待攻克的关键难题。

当前,高速成像技术主要集中在可见光/近红外波段,其核心制约因素包括两个方面:一是中红外波段缺乏具备高探测灵敏度与高时间分辨率的光子探测与成像器件;二是长波段光场中高分辨率的动态调制手段尚不成熟,显著的衍射效应不可避免地降低了空间调控的精度与稳定性。近年来,频率上转换成像技术的兴起为突破上述瓶颈提供了可行之道。该技术通过非线性过程将中红外信号转换至可见光或近红外波段,从而借助高性能硅基探测器实现对红外光场的间接感知。然而,其成像帧率仍受到相机固有读出速率的限制,提升成像速度往往需以压缩有效像素数为代价。因此,实现兼顾时间分辨与空间分辨的中红外高速成像仍具挑战。

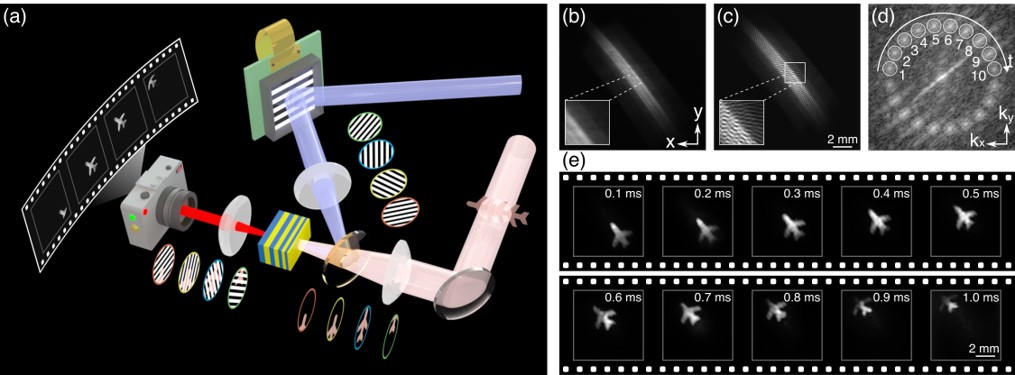

为此,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室、精密光谱科学与技术高等研究院曾和平教授与黄坤研究员研究团队提出并发展了非线性空间复用的中红外高速成像新方法。该方法通过对泵浦光场进行高精度空间动态调制,在非线性和频过程中同时实现时间孔径编码与频率上转换,从而实现中红外光场的全光调控。进一步地,研究人员通过调控结构泵浦图案的空间取向,不同时刻的图像信息在傅里叶域中可被有效投影至彼此分离的频谱区域,进而可在单次曝光中实现多帧动态场景的复用编码,结合频谱滤波与逆傅里叶变换,即可逐帧还原瞬态图像序列。

该方法有效突破了传统成像中帧率与像素数难以兼顾的技术瓶颈,在保持百万像素空间分辨率的同时,实现了成像帧率一个数量级的提升,展示了10 kHz帧频下中红外高保真视频成像,并具备连续流式采集能力,可支持高帧率、长时间的动态过程实时记录,为燃烧诊断、爆炸监测等领域中不可重复瞬态事件的高分辨成像提供了关键支撑。

未来,该技术有望通过引入更高速的空间调制器件,或结合压缩感知测量方式与先进的深度学习重构算法,进一步提升成像帧率。同时,该方法具备良好的波段兼容性,亦可拓展至长波红外乃至太赫兹波段,以满足该谱段在高帧频、高分辨成像方面的迫切需求。

该成果发表于Laser Photonics Rev. 19, 2500308 (2025) 上,华东师范大学为第一完成单位,博士研究生秦瑞阳为第一作者,曾和平教授和黄坤研究员为共同通讯作者。相关工作得到了科技部、基金委、上海市科委、重庆市科技局与华东师大的共同资助。

图 (a) 空间复用中红外高速成像概念图; (b) 无调制下模糊图像; (c) 调制编码后初始图像; (d) 空间频谱分布; (e) 重构结果。

论文原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202500308