量子压缩光源作为突破经典测量极限的关键技术,在原子钟、原子重力仪、原子磁力计、原子陀螺等精密测量领域具有重要应用价值。偏振自旋转效应因其系统简单且与原子跃迁谱线天然匹配的特性,被视为实现原子兼容压缩光源的理想方案。然而,该技术长期受限于多参数耦合导致的系统不稳定性和压缩度提升困难等关键科学问题。

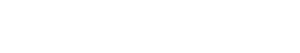

为突破这一科学瓶颈,研究团队创新性地开发了基于量子压缩系统软硬件交互的人工智能控制(AIC)技术。该技术通过多层神经网络的自适应学习能力,实现了对PSR量子压缩系统全局最优参数的高效搜索与实时调控。研究人员将神经网络、自动控制器和专家系统有机结合,构建了一个不依赖于传统PSR效应理论模型的智能优化平台。该系统能够对泵浦光光强、频率、原子温度、诱导磁场等多个关键参数进行动态优化,成功将795 nm压缩真空态的正交分量压缩度稳定锁定在全局最优值附近,并建立了量子压缩度与多维参数之间的精确关联模型。

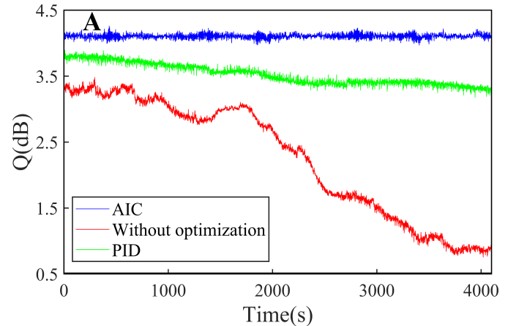

得益于神经网络的快速自学习能力,研究团队成功突破了多参数强关联的技术限制,将量子压缩度从3.0 dB显著提升至4.3 dB。针对量子压缩态对环境噪声和原子吸收损耗敏感的特性,团队开发的AIC技术实现了对系统参数的智能化实时调控,通过连续监测量子压缩度并动态调整光强、频率及原子温度等参数,有效抑制了环境慢变噪声和大吸收损耗对系统性能的影响。在复杂的实验环境下,该技术成功实现了压缩度4.3 dB的量子压缩光源接近2小时的稳定锁定。

这项研究不仅解决了PSR系统压缩态制备的关键技术难题,实现了高性能795 nm压缩光的稳定产生,更重要的是发展了一种不依赖于理论模型的复杂光-原子相互作用调控新方法。这种普适性的实验技术有望推广应用于多模纠缠光源、原子陀螺仪、原子钟、矢量/张量原子磁力计以及原子自旋压缩系统等量子精密测量领域,为这些同样面临多参数强耦合、多指标协同优化和长期稳定性挑战的量子系统提供了新的解决方案。

该研究成果以华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室为第一单位发表于Science Advances 11, eadu4888 (2025) 。该工作的第一作者为华东师范大学赵杰博士生,黄文峰博士后、张可烨教授和陈丽清教授为共同通讯作者。该项研究获得了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、上海市教委、上海市科委、中国博士后科学基金的支持。

图1. AIC方案的原理示意图与实验方案

图2. AIC增强量子压缩光的长期稳定性